今さら人に聞けない投資用語!『基準価額』ってなに?

はじめに

投資信託のページを見ていると、ほぼ必ず出てくる「基準価額(きじゅんかがく)」。

でも、「株価じゃないの?」「1万円って書いてあるけど、どういう意味?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。

この記事では、投資初心者がつまずきやすい「基準価額」の意味と、どのように見ればいいのかを、やさしく解説します。

基準価額とは「投資信託の値段」

基準価額とは、投資信託の1万口あたりの値段のことです。

たとえば「基準価額:11,000円」と表示されている投資信託があれば、それは1万口あたり11,000円の価値があるということを意味します。

なぜ「1万口あたり」なのかというと、投資信託は「口(くち)」という単位で分けて運用されており、1口の価格だとあまりにも小さな数字になってしまうため、利便性のために「1万口あたり」で表記するのが一般的なのです。

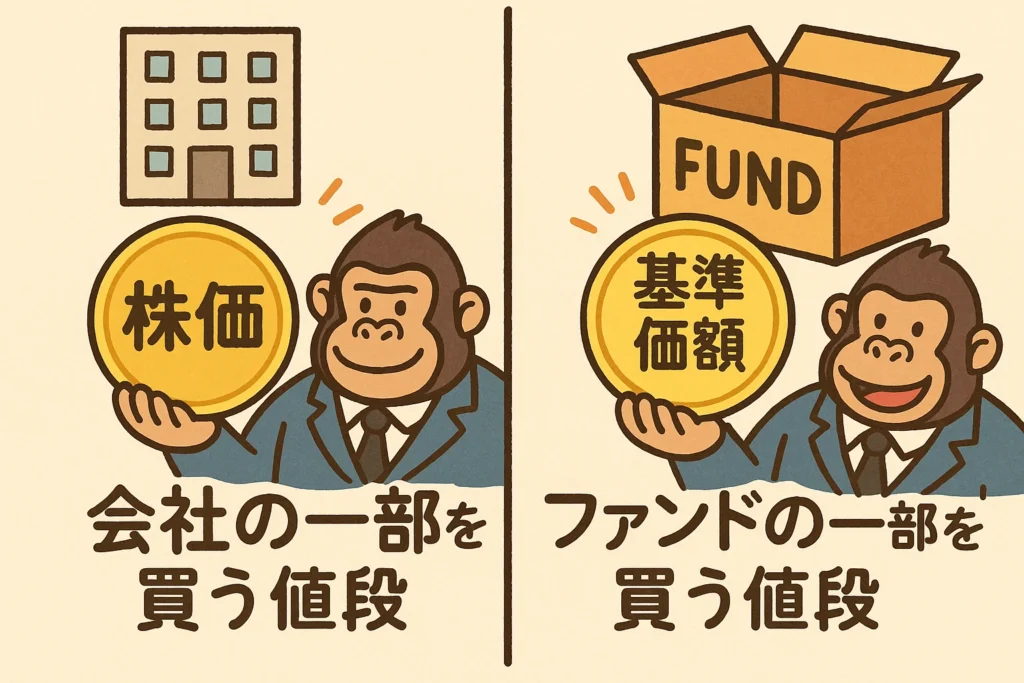

株価とはどう違うの?

株価は、1株あたりの売買価格を指します。たとえば「トヨタの株価が2,500円」とあれば、それは1株の値段です。

一方、投資信託は「ファンド」という大きな箱の中に、複数の株や債券が入っていて、それをまとめて小分けにして販売しています。その「小分けの値段」が基準価額です。

つまり、

- 株価=会社の一部を買う値段

- 基準価額=ファンドの一部を買う値段

と考えるとイメージしやすいでしょう。

基準価額は毎日変わる

基準価額は、日々の市場の動きに応じて変動します。

たとえば、ファンドが保有している株や債券が値上がりすれば、ファンド全体の価値も上がり、それにともなって基準価額も上昇します。逆に、株価が下がれば基準価額も下がります。

ポイント:

投資信託の価格は「リアルタイム」ではなく、1日1回(通常は夕方頃)に更新されます。

基準価額が上がる=利益が出ている?

はい、基本的には購入時よりも基準価額が上がっていれば利益が出ていると考えてよいでしょう。

ただし注意点があります。それは、分配金が出ている投資信託の場合、基準価額だけでは判断できないということです。

例:分配金と基準価額

たとえば、基準価額が12,000円から11,000円に下がっていたとしても、

その間に1,500円の分配金が出ていた場合、

実質的には「トータルでは利益が出ている」可能性があります。

つまり、分配金を含めたトータルリターン(騰落率)で判断することが大切です。

基準価額の推移はどこで見られる?

各証券会社のサイトや、投資信託の運用会社のページでは、基準価額の推移をグラフで見ることができます。

以下のような項目がよく掲載されています:

- 基準価額の毎日の推移

- 純資産残高の推移

- 騰落率(1カ月・3カ月・1年など)

「短期で下がっていても、長期では上昇している」というケースもあるので、長期のグラフで見るクセをつけると安心です。

基準価額が高いと買いにくい?

「このファンド、基準価額が2万円もするから高すぎる…」と感じた方、心配は不要です。

投資信託は、100円から1円単位で買える金融商品です。

基準価額が高くても、少額から投資できる仕組みになっているので安心してください。

まとめ

- 基準価額とは、投資信託の1万口あたりの価格のこと

- 株価と違い、ファンド全体の値動きを1日1回反映して決まる

- 購入時よりも基準価額が上がっていれば基本的に利益が出ている

- ただし、分配金がある場合はトータルリターンで判断しよう

- 基準価額が高くても、少額から投資できるので心配無用!