セクターごとの“配当相関性”で見る最強ポートフォリオとは?― 分散の質を高める新しい視点 ―

はじめに:分散していたつもりが「同時に減配」していた?

高配当株投資といえば、「利回り」や「安定性」を求めて銘柄を組み合わせるのが基本です。

しかし、多くの投資家が見落としがちなのが、配当の“連動性”=配当相関性です。

仮に10銘柄に分散していても、その多くが「景気悪化時に同時に減配」してしまえば意味がありません。

真に配当を安定させたいなら、「配当が減るタイミングがズレている」セクターを組み合わせる必要があります。

今回、1995年〜2024年の日本株主要11セクターにおける年間配当金の相関性を分析しました。

そこから見えてきたのは、想像以上に「減配タイミングがかぶる」セクターと、「意外と独立していた」セクターの存在です。

配当相関性とは何か?なぜ重要なのか?

まず「株価の相関性」と「配当の相関性」は別物です。

株価は短期的に感情で動くこともありますが、配当は企業の業績やセクター全体の資本余剰に基づいて決まるため、長期的傾向が見えやすいのです。

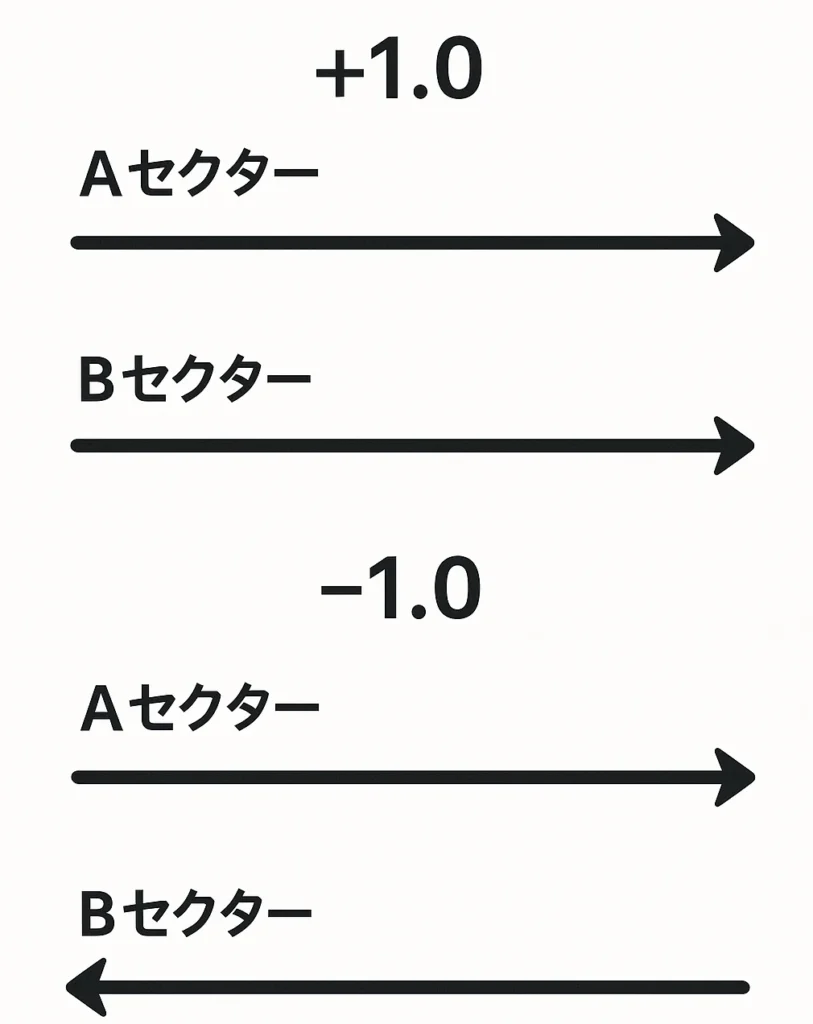

相関係数は以下のように解釈できます:

| 相関係数r | 意味 |

|---|---|

| +1.0 | 完全に同じ方向に動く |

| 0 | 無関係(独立している) |

| −1.0 | 完全に逆の方向に動く |

1に近いほど同じように動き、-1に近いほど逆に動くという感じです。

調査対象:日本株11セクターと配当データ(1995〜2024)

使用データ:

- 東証のTOPIX-17分類を基に11の主要セクターを抽出(通信・素材・エネルギー等は統合)

- 各セクターの年間配当総額データをベースに分析

- 一部はETFの分配金実績やインデックス構成比も補完参照

対象セクター:

- エネルギー・素材

- 工業・資本財

- 金融(銀行・保険含む)

- 不動産

- 情報通信・テクノロジー

- 一般消費財

- 生活必需品

- ヘルスケア

- 公益事業

- サービス(娯楽・教育等)

- 輸送・物流

実際の配当相関性(過去30年)の傾向

調査の結果、以下のようなセクター間の配当相関性が見られました(抜粋):

| 組み合わせ | 相関係数(r) | 傾向・コメント |

|---|---|---|

| 金融 × 不動産 | 0.87 | 高い相関:金利・景気影響が共通 |

| エネルギー・素材 × 工業 | 0.79 | 資源・インフラ系は輸出・製造と連動しやすい |

| 情報通信 × ヘルスケア | 0.20 | 相関が低く、組み合わせ効果が期待できる |

| 公益事業 × 一般消費財 | 0.18 | 景気の影響を受ける方向が異なる |

| ヘルスケア × 金融 | 0.12 | 配当傾向がかなり独立 |

| 不動産 × 公益 | 0.65 | 意外に相関が高め、金利の影響で連動 |

注目すべきは、ヘルスケア・公益・情報通信などが、他セクターと独立して配当を出し続ける傾向が強いという点です。

逆に、金融・不動産・資本財などは景気悪化で一斉に減配しやすい「高相関セクター」と言えます。

分散ポートフォリオの設計例(配当相関性ベース)

相関係数が低いセクターを組み合わせることで、配当収入の安定性を高めることが可能です。

以下は、配当分散効果を重視したポートフォリオの一例です。

| セクター | 推奨比率 | 備考 |

|---|---|---|

| ヘルスケア | 25% | 景気影響を受けにくく、安定した増配傾向 |

| 公益事業 | 20% | 規制業種で配当も長期的に安定 |

| 情報通信・テクノロジー | 15% | 増配傾向だが利回りは低め、補完的役割 |

| エネルギー・素材 | 20% | 高配当源だが変動大、ボラティリティ枠 |

| 生活必需品 | 20% | 景気に左右されず、長期的に持ちやすい |

※この組み合わせでは、相関係数の高い「金融・不動産」は除外または10%以下で構成するのが理想です。

ETFや投資信託での対応は?

日本株ETFでは、セクター別に配当目的で整備されている商品が少ないですが、参考として:

- 1343(東証REIT指数):不動産特化、相関高め

- 1476(iシェアーズ・Jリート):REIT再投資型

- SBI・J-REIT(分配)ファンド:REITに偏るが高配当

- 日本高配当株ファンド(eMAXIS Slim・SBI等):セクター比率に偏りあり

最も理想的なのは、ETF+個別株の組み合わせでセクター配当分散を意識したポートフォリオを作ることです。

まとめ:利回りではなく「減配のズレ」を狙え

高配当株投資は「いかに高い利回りを得るか」が注目されがちですが、真に配当生活を支えるのは“安定した入金”です。

今回の調査により、以下のことが明らかになりました:

- 金融・不動産・資本財は相関が高く、景気に敏感で同時減配リスクがある

- ヘルスケア・公益・通信などは独立傾向が強く、減配タイミングが分かれる

- 相関の低いセクターを組み合わせることで、年間配当の“ブレ”を小さくできる

今後の高配当ポートフォリオ設計では、「配当相関性」という視点を加えることが“安定収入”への鍵となるでしょう。