「保険を見直しませんか」の罠?セールストークの巧みな誘導に注意

はじめに

テレビCMやネット広告、保険ショップの看板などでよく見かける言葉があります。

「保険、見直しませんか?」

この言葉に、あなたはどんな印象を持つでしょうか?

「保険料が安くなるならうれしい」「保障が充実するならありがたい」……たしかに、そのように思えるかもしれません。

しかし筆者は、ある保険のCMを見ていて違和感を覚えました。

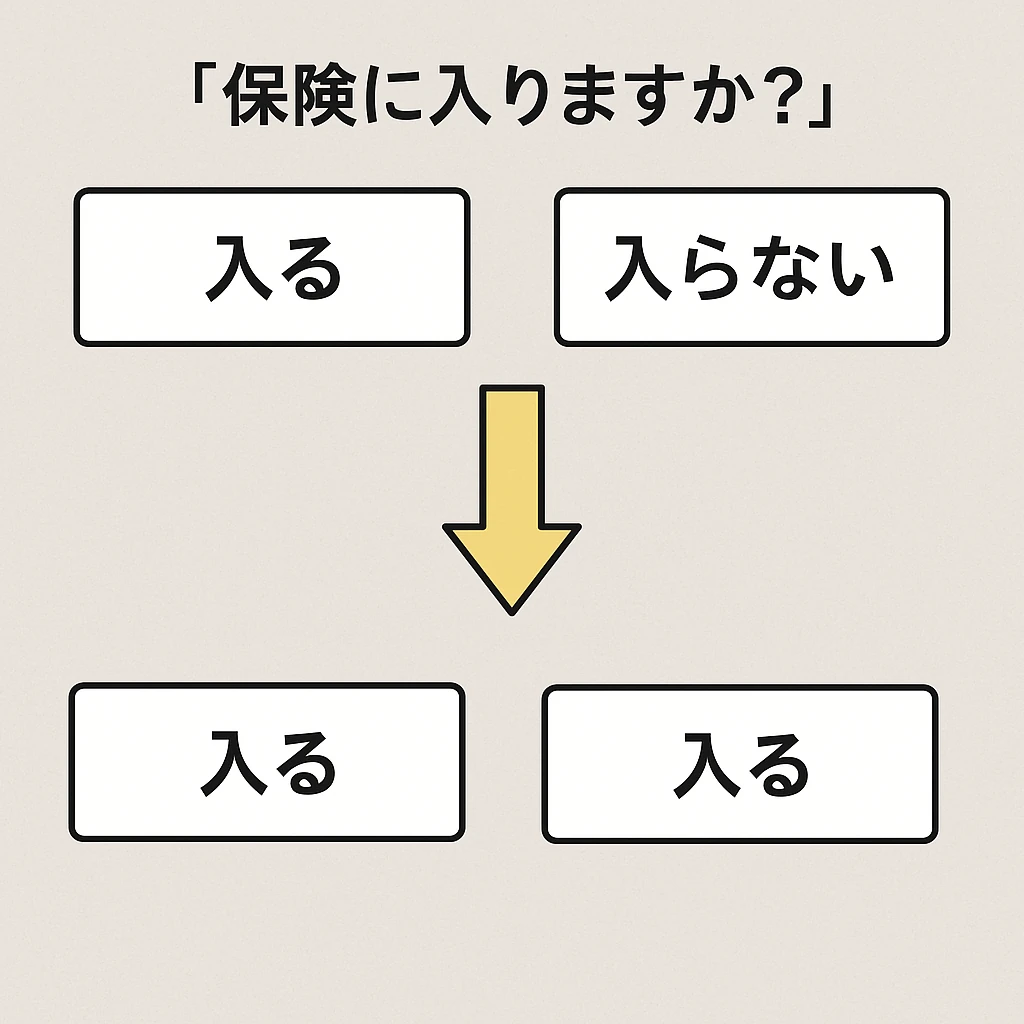

そのCMでは、保険に入ることを前提として、「どの保険にするか」だけを比較していました。まるで保険に入らないという選択肢は存在しないかのように。

これは実は、セールスの現場で多用されている誘導的な心理手法の一例です。

この記事では、保険セールストークに潜む“前提の罠”と、それを見抜くための知識について、マネーリテラシーの視点から解説していきます。

よくある「保険の見直し」トークに潜む誘導

無料保険相談や営業トークでよく使われる言葉を見てみましょう。

- 「保障はそのままで、保険料が月3,000円安くなります」

- 「最新の保険に切り替えれば、入院保障が2倍に」

- 「お子さまの年齢に合わせて、将来を見据えた見直しを」

一見お得に思えるこのような提案、実は共通点があります。

それはどれも、「保険に入ること自体が前提」になっているという点です。

「見直し=加入継続」が常識になっていないか?

「見直し」という言葉には、本来「やめる」「必要ないと判断する」という意味も含まれるはずです。

しかし保険のセールス現場では、「見直す=別の保険に乗り換える」というニュアンスでしか使われていません。

これでは、「契約を続けるかやめるか」という本質的な判断ができなくなります。

この状態は、心理学的には「選択肢の絞り込み(オプションリミテーション)」と呼ばれる誘導テクニックの一種です。

選択肢を狭める「ナッジ」と「フレーミング効果」

このように、消費者にある選択を取らせたいときに、「そもそも別の選択肢があること自体を見えにくくする」のが、ナッジ理論やフレーミング効果の典型です。

ナッジ(Nudge)

- 人の判断にそっと“後押し”をかける誘導技術

- 保険に入らないという選択を示さず、「入って当然」という空気をつくる

- 「みんな加入しています」「保障が充実して安心」といったフレーズが多用される

フレーミング効果

- 同じ内容でも「どう見せるか」で判断が変わる心理現象

- 「見直し」と言いながら、「契約するかどうか」の議論には一切触れない

- 「A社とB社、どちらがいいですか?」という提示で、加入自体を前提にさせる

狭められた選択肢(Narrow Framing)

- 本来あるべき「契約する/しない」の二択を、「どの保険にするか」の一択にすり替える

- 結果的に、加入しないという選択肢が脳内から排除される

保険は本当に必要なのか?ゼロベースで考える

セールストークに流されずに判断するためには、「保険に入る前提」を疑うことが必要です。

実は手厚い日本の公的保障

- 高額療養費制度:医療費が一定額を超えると自動的に支援が受けられる

- 傷病手当金:会社員なら、病気で休んだときに収入を補填

- 遺族年金制度:扶養家族がいれば、遺族に年金が支払われる

これらを知らずに「医療費が不安だから」「家族のために」と保険に入る人が少なくありません。

ライフスタイルに応じて「いらない保険」もある

- 独身・子なしで死亡保険が必要?

- 資産が数百万円あれば、軽度の入院費は貯金でまかなえる

- 定期的に保険料を払い続けるコストと、実際の保障のバランスは見合っているか?

保険販売員が“中立”とは限らない

多くの人が、「保険のことは保険ショップやFPに相談すれば安心」と考えています。

しかし、ここにも盲点があります。

- 多くのFPは保険代理店と提携しており、契約成立で報酬を得る

- 無料相談と銘打ちつつ、実質的には保険販売の場になっていることも

- 中立な立場を装いながら、「乗り換えさせる」トークが多用される

つまり、「相談したら乗せられていた」という状況が、構造的に起こりやすいのです。

真の見直しとは、「やめる自由」を含むこと

本当に自分に合った保障を考えるには、次の3ステップが不可欠です。

- 保険が必要かどうかを、ゼロベースで考える

- 必要な場合も、過不足なく絞り込む

- 最後に、最も安く・わかりやすい方法を選ぶ

つまり、「見直し=保険を変えること」ではありません。

「そもそも保険がいるのか?」という問いを投げかけるところから始めるべきなのです。

まとめ:保険の見直しには「契約しない自由」も含まれている

「保険を見直しましょう」というセリフは、私たちに安心感を与えると同時に、「保険に入ることが当然」という前提を無意識に押し付けてくるものでもあります。

- その前提が正しいか、まず疑ってみること

- 保険に入らないという選択肢も、冷静に検討すること

- 本当に自分に必要な保障が何なのかを、第三者の視点で再評価すること

これこそが、マネーリテラシーの第一歩です。

保険の見直しとは、「契約を切る自由」も含まれるのだということを、ぜひ心に留めておいてください。