大量殺人と異常給付がもたらす“歪んだ好景気”|Cキラとaキラから学ぶ経済学

はじめに――物語完結後に登場した2人のキラ

みなさんは『DEATH NOTE(デスノート)』という漫画をご存じでしょうか。2003年から2006年にかけて連載され、アニメ化や映画化もされた大人気作品です。

じつはこの作品には、完結後の世界を描いた読み切りが2作存在します。今回はその2作に登場した2人の“新たなキラ”――Cキラとaキラの行動が、日本や世界の経済に与えた影響を、本格的に考察してみたいと思います。

第1部:Cキラ──日本の平均寿命を変えた“史上最悪の大量殺人犯”

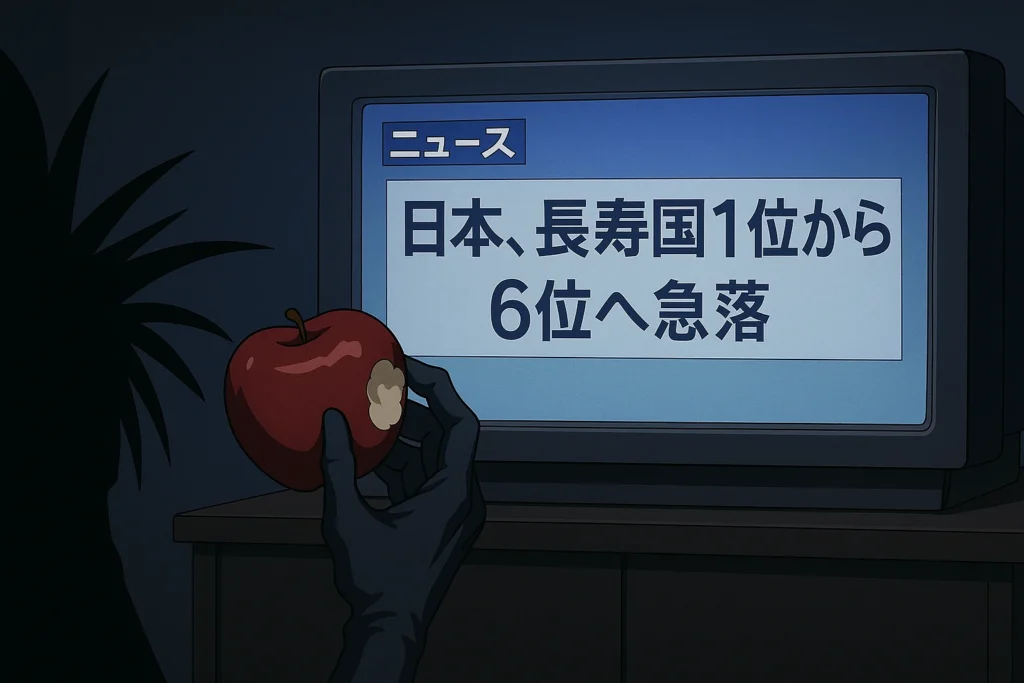

平均寿命が1年下がるという異常事態

2013年、連載完結後に発表された読み切り作品で、「Cキラ(Cheapキラ)」と呼ばれる人物が登場しました。彼は、死神のノートを用いて日本中の高齢者を“選んで”殺害するという、史上空前の事件を起こします。表向きは「自ら死を望む高齢者の意思を尊重した安楽死」でしたが、その実態は、統計レベルで日本社会の構造を揺るがす大虐殺でした。

この出来事は、国民全体の健康水準に直接影響し、現実の日本が誇る“長寿国家”という地位を根底から覆しました。厚生労働省が発表する平均寿命統計では、事件翌年の日本の平均寿命は約0.9年下落し、世界ランキングで1位から6位に転落したとされています。

一般に、平均寿命がここまで大幅に下落するのは、戦争や大規模災害、感染症のパンデミックなど、国家レベルの危機によるものです。しかも、通常は男性のみ・高齢者のみなど特定の層に偏って影響が出るのが通例ですが、Cキラ事件では、高齢者という“国の人口ピラミッドの頂点”にいる層が一斉に淘汰されたため、社会全体の年齢構造とそのバランスが根底から揺らぎました。

では、実際にどれだけの人数が命を奪われたのか。その衝撃の推計を見てみましょう。

殺害人数の推計:まさかの1000万人規模!?

日本の平均寿命が約0.9年も下落したということは、国民全体で約1億人年分の寿命が失われた計算になります。ここでいう「人年」とは、1人が1年間生きる時間のこと。それが1億人分、突然失われたわけです。

たとえば、被害者の平均年齢を75歳、余命を12年と仮定すると、

1億人年 ÷ 12年 = 約830万人

となります。つまり、Cキラによる被害者は800万人から1000万人規模に達していたと推測されます。これは、日本の65歳以上の高齢者人口(当時約3200万人)の25〜30%にも相当し、戦後日本が経験したどの出来事よりも直接的に人命を奪った事件といえます。

この規模は、初代キラ(夜神月)が活動した7年間で殺害した推定13〜25万人をはるかに超えています。Cキラは“Cheap”どころか、人類史上最大規模の大量殺人者だったのです。

しかもその影響は、人命だけで終わりません。人口構造の激変は、年金・医療・不動産など、社会制度の根幹を一気に揺るがしました。

社会保障制度の圧迫から突然の“余裕”へ

従来の日本は、世界でも類を見ない超高齢社会でした。65歳以上の人口が全体の約4人に1人を占め、その多くが年金受給者であり、医療・介護の主要な利用者でもありました。そんな中、突然800万人以上の高齢者が失われたらどうなるか。国家財政に与えるインパクトは計り知れません。

実際に予想される変化は以下の通りです。

- 年金支出の急減:年金制度の受給者が激減し、財政的には一時的に“余裕”が生まれます。年金積立金の取り崩しスピードが鈍化し、「制度がもつ」という錯覚すら広がったかもしれません。

- 医療費・介護費の圧縮:末期医療や長期入院にかかる高齢者向け医療費が激減。介護保険制度も一時的に黒字化する可能性がありました。

- 介護・医療施設の空室化:地方を中心に、介護施設・有料老人ホームなどが一気に空室だらけに。これにより、建設投資・医療関連産業にも負の連鎖が広がったと考えられます。

- 死亡者急増による火葬インフラのひっ迫:地方自治体によっては、火葬待ちや遺骨放置の問題が社会問題化した可能性も。

つまり、Cキラの“浄化”がもたらしたのは、数字上の一時的な財政好転と、その裏で進行する社会制度の空洞化でした。

制度の維持コストが減る一方で、それに依存していた産業が一斉に衰退し、都市と地方の経済格差や、医療過疎の深刻化という二次的災害を生むことになります。

労働市場・家計・資産に与えた“ゆがんだ好景気”

高齢者の人口が突如として25〜30%も減少すれば、社会全体のリズムは否応なく変化します。特に、家計・労働市場・資産市場といった分野では、短期的に見ると「良い変化」のように見える現象がいくつも生じたはずです。

雇用のひっ迫が一時的に緩和

少子高齢化が続く中で、慢性的な人手不足が社会課題となっていた日本において、労働市場から高齢層の再雇用・シニア人材が一斉に消えたことで、若年層や中高年への雇用が一時的に増加した可能性があります。高齢者の補助的役割に依存していた職場では人員の再編が進み、全体の雇用流動性が高まったかもしれません。

相続による若年層の資産増

高齢者の死亡により、彼らの保有していた金融資産・不動産が一気に相続されました。日本では、個人金融資産の約6割以上を60歳以上が保有していると言われています。800万人分の遺産が一気に動いたとすれば、それはまさに“資産の大移動”です。

この結果、

- 高級消費の活発化

- 若年層による投資ブームの勃発

- タワーマンションや別荘購入などの資産活用

といった動きが局所的に起こり、“消費の世代交代”という一種の景気刺激となった可能性があります。

空き家急増と地方不動産の暴落

一方で、相続された実家や不動産が放置され、空き家化が進行。特に過疎地域では買い手が見つからず、不動産価値は下落の一途をたどります。「高齢者とともに地域が死んだ」とも言える状況に直面した自治体も多かったと考えられます。

こうして、表面的には活気を帯びていた都市部と、静かに崩壊していった地方の対比がますます鮮明となり、“高齢者の大量死”が新たな格差の火種を生んだことが見えてきます。

日本社会が抱える“倫理と効率”のねじれ

Cキラ事件は、単なる大量死にとどまらず、日本社会に深く根差す「倫理」と「効率」の矛盾をあぶり出す出来事でもありました。

社会全体では、平均寿命の下落により“高齢化の重圧”が一時的に解消し、制度上のコストが減ったことで「これは良い変化だ」と評価する声すら一部で上がったと想定されます。メディアでは、「年金制度に余裕」「医療財政が持ち直す」といったポジティブな指標が踊ったかもしれません。

しかし、これらの恩恵は、大量の犠牲の上に築かれた“統計的錯覚”にすぎません。誰もが避けて通れない老いと死を、勝手に“社会の効率のため”に処理したこの事件は、国家の根幹を支える倫理観そのものを揺るがしました。

また、“安楽死”というキーワードにより、Cキラに対して一部で擁護論が出たことも、社会の分断を助長します。「高齢者のために行動した」という欺瞞的な建前と、「実際には財政の軽減につながった」という事実が絡み合い、世論は二分しました。

被害者遺族と“生き残った高齢者”への風評

特に深刻だったのは、Cキラの行為を正当化しようとする世論が生まれた結果、被害者遺族や“殺されなかった高齢者”に対して

- 「どうせ死にたがってたんでしょ」

- 「生き残ったのに医療費を食いつぶすな」

といった悪質な中傷・風評被害が広がった点です。

これにより、高齢者と若者の対立は表面化し、世代間分断が深刻化しました。

こうしてCキラの事件は、数字の上では「改善」と見なされたかもしれませんが、社会の倫理と構造に長期的な傷を残すことになりました。

次のaキラ編では、まったく異なるベクトルから起きた“金の暴力”による経済歪曲を考察していきます。今度は、国家財政と通貨システムを揺るがすスケールの話です。

第2部:aキラ──“10兆ドル給付”が生んだ東京経済の奇跡とひずみ

“売ったキラ”が世界を動かした日

2019年、完結後の読み切り作品に登場した「aキラ(auctionキラ)」は、歴代キラの中でも異質な存在でした。彼はデスノートそのものを匿名オークションにかけ、国家レベルの競りを演出します。

落札したのは、なんとアメリカ合衆国政府。金額は史上空前の10兆ドル。当時のアメリカの国家予算やGDPをも凌駕する巨額です。

しかもaキラはこの巨額資金を、デスノート譲渡と同時に“日本国民への分配”という形で日本へ戻す仕組みを設計していました。

配布対象は1000万人、1人10億円という超異常給付

aキラは、次のような条件を設定しました。

- 東京都内に住民票を持つ者

- 年齢が60歳以下であること

- ヨツバ銀行に個人口座を持っていること

これらを満たすおよそ1,000万人の日本人に対し、1人あたり10億円という前代未聞の巨額現金が、ある日突然振り込まれました。

配布された合計金額は約100兆円(=10兆ドル相当)におよび、日本の国家予算のほぼ2倍です。これはただの給付ではありません。東京という一地域に“経済神の雷”が落ちた瞬間だったのです。

都内が“超金融特区”に化けた瞬間

10億円という金額は、住宅ローンを完済し、都内の不動産を一括購入し、資産運用を始め、さらには子や孫へ遺産を残せるレベルのインパクトを持ちます。

当然ながら、東京都内では以下のような現象が次々と発生します:

- タワーマンションが現金一括で買い占められる

- 百貨店や高級車ディーラーに現金客が殺到

- 金融リテラシーを問わず、株や仮想通貨、REITに資金が流入

- 富裕層向けビジネスが激増し、都内だけ“別の国”のような経済圏に

この爆発的な消費と投資は、「令和バブル」「キラバブル」とも呼ばれ、株式市場の急騰、都心部の地価3倍化、物価の局地的上昇という“好景気に見える異常現象”を引き起こします。

高所得者向けの教育・医療・不動産サービスが一気に拡大し、都内においては新たな「キラ成金」階層が誕生。

また、個人起業やクリエイティブ産業、投資教育などへの資金流入も進み、「東京発・世界へ」のイノベーション拠点としての存在感が一時的に急上昇します。

この段階では、世の中の空気も「aキラ、ありがとう」ムードすら漂っていたかもしれません。

しかし――“富の集中”には必ず“取り残される者”が存在します。

地方と高齢世代が取り残された“格差地獄”

aキラによる給付は、そのスケールだけでなく、対象の絞り方が格差を最大限に増幅する構造になっていました。都内在住・60歳以下・ヨツバ銀行口座保有者――この3条件は、「若くて首都圏の金融機関を利用している都市住民」という、まさに経済的に有利な層を選別していました。

この結果として、

- 地方では「なぜ東京だけ」「なぜ若者だけ」という反発が爆発

- 高齢者層は「自分たちは年金しかもらえないのに」と不満

- ヨツバ銀行に口座がなかった都民からも、「選別された」という被害感情が広がる

特に地方自治体では、若年層のさらなる都市流出が加速。東京は“現金とチャンスに溢れるユートピア”として扱われ、企業の本社移転やスタートアップの集積が相次ぎ、結果として東京一極集中が極限まで進むことになります。

反面、地方経済は空洞化し、公共事業依存の構造がさらに悪化。農村部や中小都市では「誰も帰ってこない」「誰も買い物をしない」地域が激増し、地域金融機関の破綻やインフラ維持不能が深刻な社会問題となっていきます。

aキラの行動は、東京圏にとってはかつてない“財産の降臨”でしたが、日本全体で見れば、都市と地方・若者と高齢者の分断を決定的なものにした事件でもありました。

米国の国家財政と通貨体制への“副作用”

一方、10兆ドルという“世界史上最大の支出”を実行したアメリカはどうだったのか。

当時のアメリカ連邦政府の年間支出は約4.5兆ドル、歳入は3.5兆ドル前後。もともと年間1兆ドル規模の赤字を抱えていたところに、突如としてそれまでの2倍以上の支出が上乗せされることになります。GDPに対する財政赤字比率は一気に+50%近く上昇し、国家債務は戦後最悪レベルにまで悪化します。

FRB(連邦準備制度)はこの影響を緩和するため、以下のような措置を講じたと推測されます:

- 国債の大規模買い入れ(QE拡大)

- 政策金利の一時凍結あるいはマイナス圏での維持

- 為替介入によるドル防衛策

しかしそれでも、市場は過敏に反応しました。各国の投資家が「ドルは安全資産ではない」と疑い始め、金価格・ビットコイン・ユーロ建て資産に資金が逃避する現象が発生。結果として、ドルの信認が一時的に揺らぎ、世界的な通貨不安の連鎖を引き起こしかけたのです。

つまり、アメリカは“究極兵器(デスノート)”を得るために、国家の未来を担保に入れたということになります。

この判断が、国家安全保障上の抑止力としては正解だったのか。それとも“自国通貨を崩壊させる愚行”だったのか。世界は今も、その答えを探し続けています。

“選ばれし者への奇跡”と、“それ以外”の世界

aキラ事件の本質は、単なるマネー給付ではありません。それは、資本主義・民主主義のルールを根本から覆す一撃でした。

- 労働もせず、投資もせず、政治に関与したわけでもない

- ただ「東京都に戸籍があって」「ヨツバ銀行の口座を持っていた」

- それだけで、突然10億円という“資産人生”が与えられる

これは、既存の経済システムにおいて積み上げられてきた“努力や選択の対価”という概念を完全に破壊します。

一方、条件を満たさなかった大多数の日本人にとっては、それは「何もしていないのに取り残された」という、新しい無力感を生みました。

こうして、日本は

- “選ばれし者が豊かになる社会”

- “選ばれなかった者が沈んでいく社会”

という、きわめて不安定で、倫理的な土台の脆い構造を抱え込むことになったのです。

その影響は今も続いています。キラマネーで起業したスタートアップが次々と上場し、都内は若者富裕層のコミュニティが形成され、文化も技術も爆発的に発展。一方、地方や高齢者はその流れにまったく乗れず、“もう一度キラが何かをしてくれること”を待望する声さえ出てくるようになりました。

こうしてaキラの10兆ドルは、ただの給付金ではなく、日本の分断と未来像の輪郭を一気に浮き彫りにした“禁断の実験”だったのです。

この次元を超えた事件のインパクトと後遺症を、私たちは経済的にも倫理的にも、まだ消化しきれていないのかもしれません。

おわりに──フィクションの中に潜む「現実以上のリアリティ」

Cキラが揺るがしたのは命の価値、aキラが歪めたのは金の意味。

どちらもフィクションでありながら、現実の社会制度や経済観に深く突き刺さる出来事でした。

私たちが「景気」や「成長」という言葉を聞くとき、その背景にはどんな倫理、どんな構造が潜んでいるのでしょうか。

フィクションを通してこそ見える“経済の異常”。そんな視点を持つことが、日々の資産運用や社会を見る目を一段深めてくれるかもしれません。